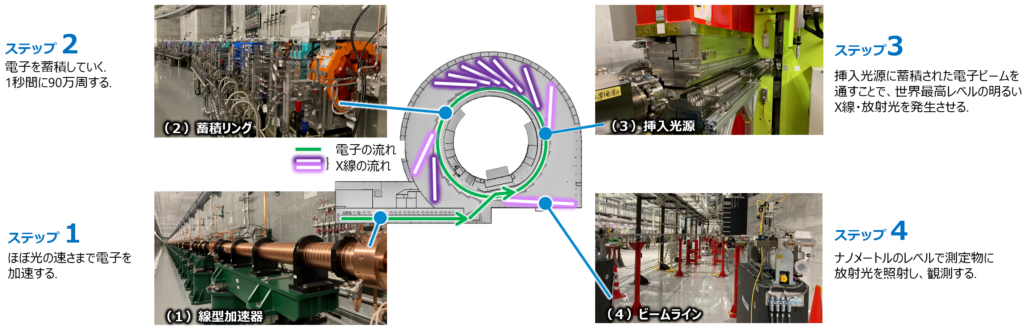

しくみ

NanoTerasuは、線型加速器、蓄積リング、挿入光源、ビームラインの大きく分けて4つの装置により構成されています。

およそ野球場と同じくらいの広さです。

ステップ1

電子を生成する電子銃では、約1000˚Cまで温めた金属(Ba含浸型タングステンカソード)に5万V(50kV)の電圧を与えることで100億個の電子群(電子ビーム)が引き出されます。この電子ビームは、高周波空胴で50万電子V(500keV)まで加速します。

次に500keVのエネルギーをもつ電子ビームは、複数台の電磁石と「バンチャー」と呼ばれる高周波空胴を通過します。このとき、電子ビームには、横方向(水平・垂直方向)の収束力が与えられ、さらに縦方向(進行方向)にも圧縮力が与えられます。

こうした操作により、「バンチビーム」と呼ばれる高密度化された電子集団を形成することができます。このバンチビームの生成は、わずか1億分の1秒(10ns)の間に行われます。

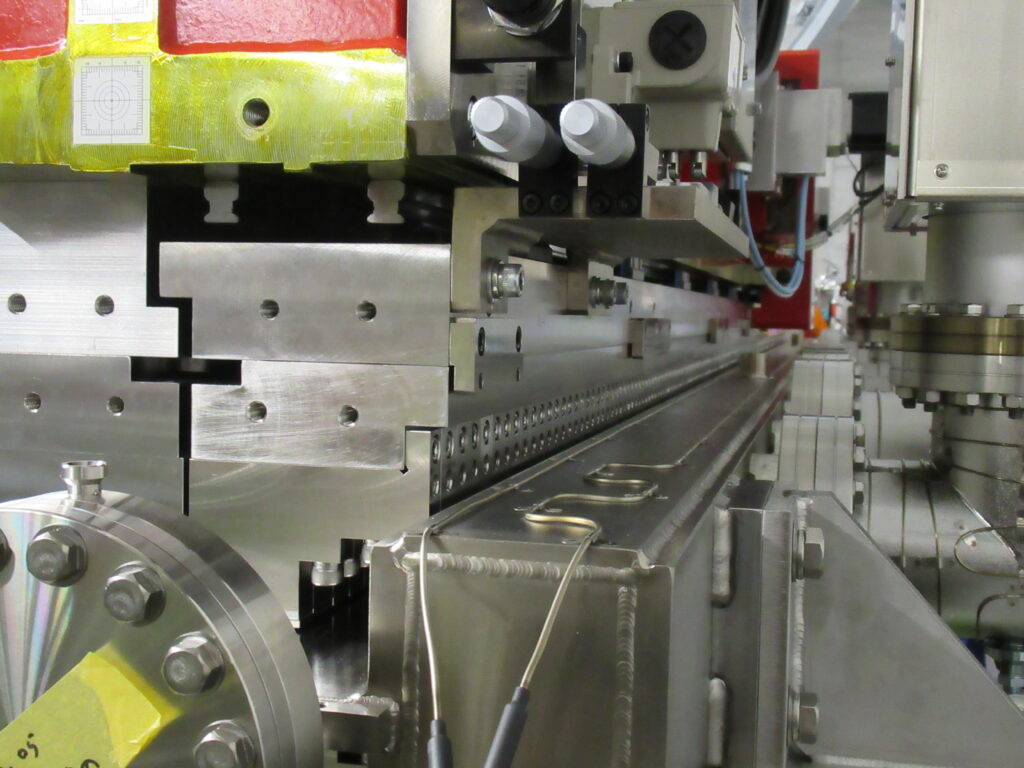

バンチビームは、全長が110mの線型加速器により、30億電子V(3GeV)まで加速(エネルギー増加)されます。線型加速器では、40本の加速管が0.1mm以内の精度で並べられています。バンチビームは、高い電界が発生している加速管内を通過し、加速電界によりエネルギーが与えられます。

ナノテラスでは、加速管内を一瞬で通過するバンチビームに正確な加速作用を与えるために、3兆分の1秒(約300fs)の精度で制御可能なタイミングシステムが装備されています。線型加速器で加速された3GeVのバンチビームは、輸送路を通過して蓄積リングの内側からリングへ入射されます。

※電圧が1.5Vの乾電池で電子を加速するとき、電子のエネルギーは1.5電子ボルト(1.5eV)になります。

-3-1024x768-1.jpeg)

ステップ2

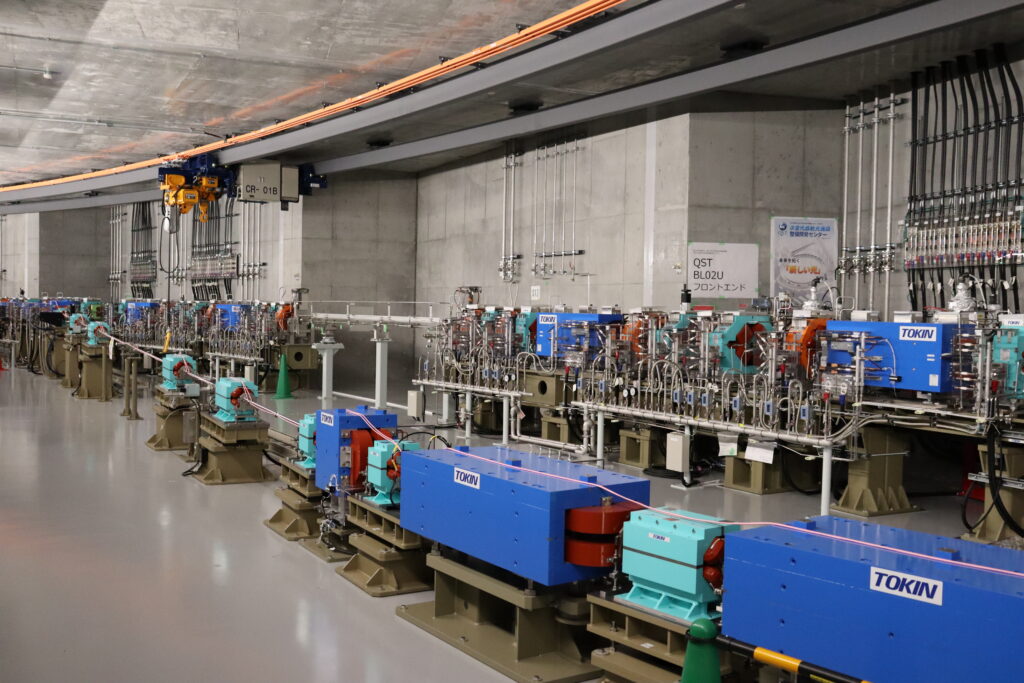

写真左側には蓄積リングと輸送路が合流する入射点があります。

ここでは磁石を瞬間的に駆動させることで輸送されてきた電子ビームを蓄積リングの電子ビーム軌道に載せて入射をします。この入射作業を何回も繰り返すことで蓄積リングへ電流を貯めていきます。

高精度な測定を可能とする放射光を作り出すためには、広がろうとする電子の塊を高密度に圧縮することが求められます。このため、NanoTerasuの蓄積リングにおいては、最先端の高密度磁石配列が採用されています。

1区画(セル)の中に電子の方向を曲げる偏向電磁石4個、広がろうとする電子を絞る4極電磁石10個、4極電磁石の働きを助け安定性を向上させる6極電磁石10個が配列され、合計16区画(セル)で構成されています。

これにより、NanoTerasuはコンパクトな施設でありながらも、世界トップクラスの明るさと位相のそろった放射光を作ることができます。

-2-1024x768-1.jpg)

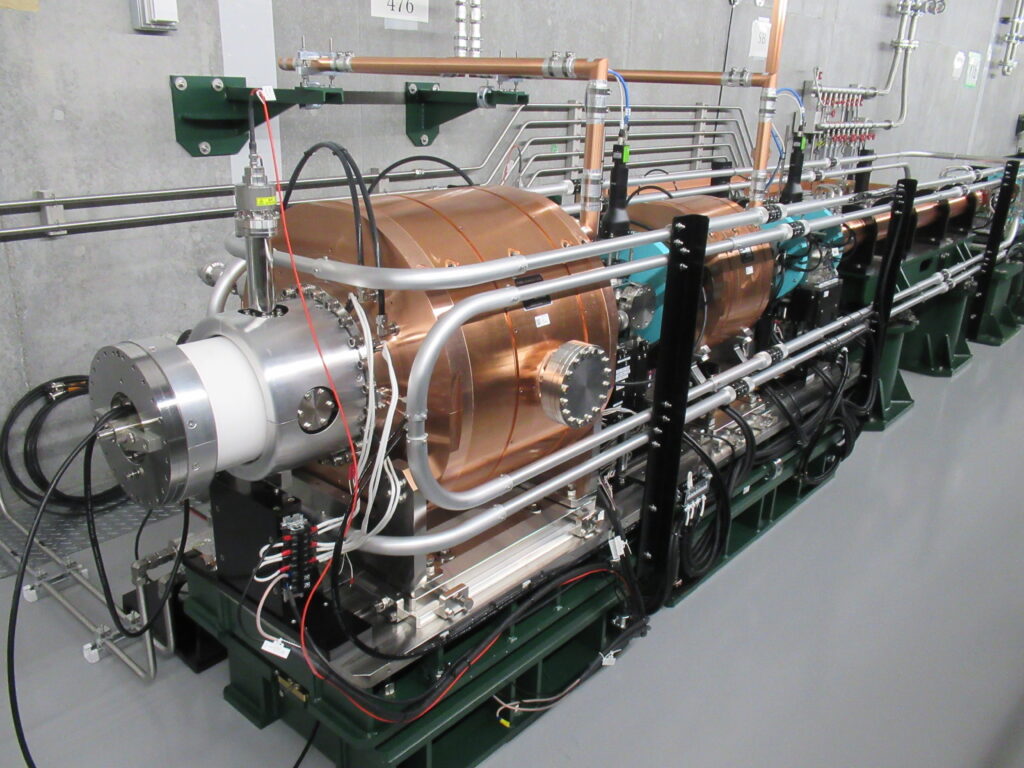

蓄積リング内を周回する電子ビームは、1周回るごとに電子ビームの進行方向を曲げる偏向電磁石や、電子ビーム軌道を蛇行させる挿入光源により放射光を出してエネルギーを失います。このため、左写真の直径約1mの銅でできた4台の空胴に高周波のパワーを入れて、電子ビームが失ったエネルギーを補給し、電子ビームのエネルギーを一定に保ちます。

電子ビームは1周回るごとに約100万電子V(1MeV)のエネルギーを失います。蓄積リングトンネルの外に設置されたクライストロンと呼ばれる装置で最大1MWの高周波を発生させ、リングトンネル上で4つに分岐し、トンネル上部から空胴までつながる導波管と呼ばれる管を通して各空胴にパワーが投入されます。

各空胴には最大250kWのパワーが投入し続けられるので、空胴の温度が上昇しないように冷却水を毎分200L程度流しています。写真内の多数の銅配管に、冷却水をながしています。

ステップ3

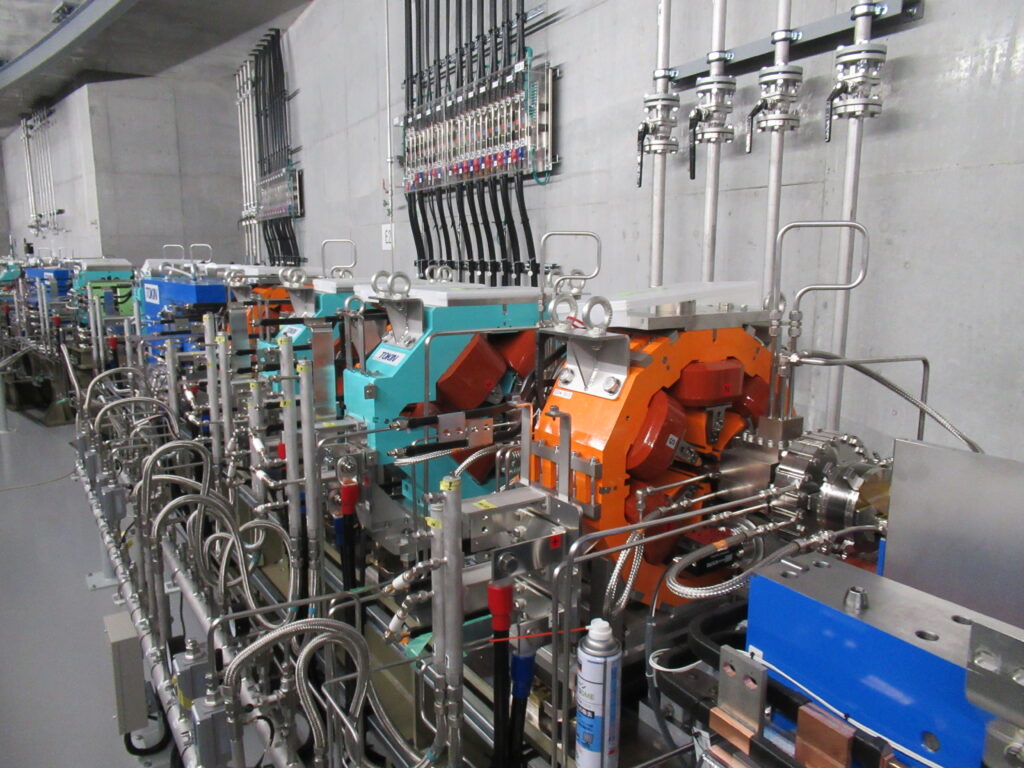

蓄積リングの中には、電子ビームから放射光を発生させる挿入光源が配置されています。アンジュレータと呼ばれる挿入光源には、たくさんの強力な永久磁石が規則正しく配列されています。

磁石列の間を電子が通過する際に、磁場によって電子が曲げられることで放射光が発生します。アンジュレータでは電子が蛇行して何度も繰り返し曲げられることで、より強力な放射光を発生させることができます。

NanoTerasuの軟X線アンジュレータでは、磁石列の配置をずらすことができるようになっており、電子の蛇行の方向を横向き、縦向き、らせん状などに変化させることができます。

これによって発生する放射光の波の向き(偏光)を変えることができます。様々な偏光を用いることによって、より精度の高い測定を行うことが可能となります。

ステップ4

ビームラインは、挿入光源で発生した放射光を実験装置へと導きます。全長50 mほどの長さの真空パイプの中を、1 mmの狂いもなく放射光を通す必要があります。

ビームラインには、まず一度に様々な波長を含む放射光が入るので、実験に必要な波長の放射光だけを取り出します(分光)。更に分光した放射光を、凹面鏡などを用いて測定試料上に集めて照射します(集光)。NanoTerasuではナノメートルオーダーに放射光を集光することにより、これまでとは桁違いに小さな試料も測定することが可能となります。

ビームラインに接続された実験装置はエンドステーションと呼ばれます。各ビームラインごとに測定手法に応じた様々なエンドステーションが準備されており、この中で試料に放射光を照射して測定を行います。

写真は共用ビームラインBL02UにおけるRIXSと呼ばれるエンドステーションです。試料に軟X線を照射し、試料の内部でわずかにエネルギーを奪われて散乱された軟X線を検出してそのエネルギー差を計測することで、物質の性質を決める電子の状態を明らかにすることができます。