ユーザー利用ガイド

最終更新日: 2025年10月20日

PDFファイルはこちら

目次

初めてNanoTerasuの利用を考えている方へ

利用制度等について

共用ビームラインの利用

l 共用ビームラインの利用制度、共用ビームラインの概要、課題申請の方法、利用料金などについては、JASRIの NanoTerasu User Information をご覧ください。

コアリションビームラインの利用

l コアリション利用制度、コアリションビームラインの概要、利用申込の方法、料金プランなどについてはコアリション利用者専用ページをご覧ください。

課題実施までの手続き

手続きの概要

実験責任者が行う手続き

l 課題申請(共用の場合)

l 利用申込、安全に関する届出

l ビームタイム終了届

実験責任者と共同実験者の全員が各自で行なう手続き

l 放射線業務従事者登録または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)登録

l 線量計(放射線業務従事者のみ)及び教育訓練修了証用カードケースの受取

課題申請

共用ビームラインの場合

l 実験責任者となる方はJASRIの NanoTerasu User Information を参照の上、課題申請をしてください。

コアリションビームラインの場合

l コアリションでは原則として課題審査を受けるための申請は必要ありません。コアリション利用者専用ページを参照の上、必要に応じてPhoSICに利用相談を申し込んでください。

放射線業務従事者等の登録

l NanoTerasuを利用することが決まりましたら、 実験責任者及び共同実験者の全員は各自で放射線業務従事者等申請システムに入り、登録を行ってください。

l 新規登録の際にマイページが作成され、放射線業務従事者または管理区域外BL使用者*(取扱等業務従事者)になるための申請と教育訓練(e-learning)に進むことができます。

* 管理区域外BL使用者は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第一条第八項で定義された、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(取扱等業務)に従事する者(以下、「取扱等業務従事者」という)に該当し、特に放射線管理区域外でしか取扱等業務が行えない者を指すNanoTerasu独自の用語です。

※ 放射線業務従事者及び管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)に関する詳細は放射線のページを参照してください。

※ マイページ作成の際に、NanoTerasu建屋に入館するために必要な顔写真を登録していただきます。入館システムについてはNanoTerasu建屋への入館についてのページを参照してください。

利用申込

共用ビームラインの場合

l 実験責任者は利用開始前の決められた期限までに、JASRIの NanoTerasu User Information を参照の上、利用申込書の提出など必要な手続きをしてください。

コアリションビームラインの場合

l コアリション利用者専用ページからビームタイム予約管理システムに入り、希望するビームラインと利用期間を申し込んでください。詳細は同ページを参照してください。

安全に関する届出(共用・コアリション共通)

l 実験責任者は、利用申込の際にNanoTerasuに持ち込む化学物質や試薬、高圧ガスなどの安全に関する事項をそれぞれの様式に従い届出てください。詳細は本利用ガイドの関連個所を参照してください。

NanoTerasu来所時

l 利用課題実施の各回の初めに、NanoTerasuユーザーズオフィスに立ち寄り、次のものを受け取ってください。

①

線量計(管理区域に立ち入る場合)

②

教育訓練修了証用カードケース

受け取りの際は持参した教育訓練修了証をユーザーズオフィス窓口に提示してください。実験責任者またはその代理の共同実験者が、実験グループ全員分をまとめて受け取ることも可能です(その場合は全員分の教育訓練修了証をご用意ください)。

l 【共用ユーザーのみ】利用するBLにあらかじめ配布するビームライン利用チェックシート(ユーザーズオフィス傍にも置いてあるほか、 こちらからダウンロードできます)の内容をその都度確認し、退所時にユーザーズオフィスにご提出ください。

l 特に初めて利用するビームラインでは、BL担当者から教育や説明を受けていただく場合があります。あらかじめBL担当者と打合せをした上で、ビームラインまたは待ち合わせ場所に進んでください。

l 利用するビームライン以外のビームラインや実験装置、関係する部屋への無断での立入りはご遠慮ください。

利用終了後

l 共用・コアリションのそれぞれの様式に従い、実際に利用できたビームタイムや消耗品の使用量などを報告していただきます。

共用ビームラインの場合

l 実験責任者はJASRIの NanoTerasu User Information を参照の上、必要な報告をしてください。

l 退所の際に記入済みのビームライン利用チェックシートを、ユーザーズオフィス窓口にある回収ボックスに投函してください。

コアリションビームラインの場合

l 詳細はコアリション利用者専用ページを参照してください。

NanoTerasu建屋への入館について

NanoTerasuでは建屋への入館管理に顔認証による「入館システム」を用いています。顔認証により入館するためには事前のデータ登録が必要です。

実験責任者、共同実験者の入館管理

※ ユーザーが顔認証で入室できる場所は、エントランス、サブエントランス、エレベーター、実験ホール、周辺室の一部(実験準備室など)です。

l 顔認証データ登録は放射線業務従事者等申請システムへの新規登録の際に行われます。

※ コアリションユーザーはビームタイム予約の際にも顔認証データの登録が求められます。詳細はコアリション利用者専用ページを参照してください。

l

顔認証データの登録だけでは入館することはできません。別途で次の手続きを行ってください。

【共用ユーザー】実験責任者はJASRIのNanoTerasu User Informationを参照の上、利用申込書を提出してください。

【コアリションユーザー】ビームタイム予約管理システムによる予約をしてください。

l 初めて顔認証でNanoTerasuに入館される方は、正しく顔認証されることの確認が必要なため、NanoTerasuの担当者が対応可能な勤務時間帯(平日9:00〜17:30)に来所してください。その際はエントランスから入館してください。

l 顔認証で自動扉が解錠されない場合は、エントランス外扉脇のインターホンでユーザーズオフィスまたは中央設備監視室にご連絡ください。NanoTerasuの担当者が登録情報を確認して入館手続きを行いますが、登録情報を確認できない場合は入館をお断りすることがありますのでご注意ください。

l 実験に参加する方(実験責任者、共同実験者)が、顔認証を受けずにナノテラスに入館する行為は固く禁じます。

入館・入室方法

① 最初に自動扉脇のカメラで顔認証を行ってください。顔認証する際は、必ず本人の顔をカメラに近づけて認証してください。

② 顔認証システムで本人確認ができれば、青色LEDが緑に変わって自動扉が開きますので、そのまま進んでください。

③ 退室・退館時は顔認証によらず自動で扉が開きます。

施設見学と実験見学

l NanoTerasuを利用するためには、少なくとも放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)のいずれかに登録することが必須です。

l 見学には一般の方の施設見学と、実験関係者の実験見学の2つがあります。

施設見学

l 一般の方(実験グループの関係者でない方)がNanoTerasuの見学を希望される場合は、NanoTerasu施設見学の申込みをご覧ください。

※ 施設見学でご覧いただけるのは見学ホールのみです。実験ホールには立ち入れません。

実験見学

l 放射線業務従事者及び管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)のいずれにも登録していない実験グループの関係者(オブザーバー)が、その実験の見学、下見、立会い、関係者とのディスカッション等で実験ホールに入る場合は、実験ホールへの見学立入申請が必要です。実験見学(実験ホールへの立入りのみ)をご参照ください。

l 上記と同じ目的で実験ハッチにも入る場合は、管理区域一時立入申請が必要です。実験見学(実験ハッチに立入る場合)をご参照ください。

安全について

安全に関する基本事項

法令・規則の遵守

l NanoTerasuで作業を行う場合は、法令及びNanoTerasuで定めた規則等を遵守し、常に安全と健康に気を付けること。

SWA(Stop Work Authority:作業停止権限)

l 危険または不安全な行動を確認した場合は、NanoTerasuスタッフが作業の中止を命じる場合がある。

l 全てのユーザーは、危険行動・不安全行動を目にした場合は、その場で注意するか、近くのNanoTerasuスタッフまたはユーザーズオフィスに連絡すること。

緊急事態対応の原則

災害や事故、負傷者や急病人が発生した場合は、以下の三原則を念頭におき、必要な措置を行うこと。

① 人命優先

人の生命および身体の安全を第一に考える。

② 通報

付近にいる者に緊急事態の発生を知らせるとともに、緊急時の連絡方法に従って通報連絡を行う。

③ 被害等の拡大防止

自分の身の安全を確保した上で、可能であれば初期に各種被害や異常事態の拡大を防ぐ措置をとる。

衛生・整理整頓

l 利用する場所の衛生を保ち、整理整頓に心がけること。

単独実験の回避と過労による事故の防止

l 一人だけで実験を行うのは避けること。

l NanoTerasu利用期間中は睡眠や休息を十分にとること。体調不良や注意力が散漫な状態で実験をしないこと。

危険予知と周囲への配慮

l 利用する装置や用具、作業状況の中にひそむ危険要因とそれが引き起こす現象を十分検討してから実験を実施すること。

l 危険を予知したならば保護具を着用するなどの対策を行うこと。また標識の掲示や立ち入り制限をするなど、周囲の人にも注意を促すこと。

立入り制限

l 原則、ユーザーはライナック棟、及び蓄積リング棟の実験ホールより内側の区域(加速器トンネル上部を含む)には立ち入らないこと。

l 実験ホールはビームラインハッチ内部を除いて放射線管理区域ではないが、加速器やビームラインの調整に伴い放射線量の上昇が予想される場合は、トラロープ等で警戒区域を設定することがある。放射線管理区域や警戒区域には、NanoTerasuの放射線業務従事者以外はみだりに立ち入らないこと。

l その他注意(警告)掲示等のある場所には、関係者以外は立ち入らないこと。

服装・履物について

l 事故やケガを防ぐために、不適切な服装や履物などは避けること。

(脱げやすい・滑りやすい履物は避ける、不必要に肌を露出させない、など)

作業の届出

l ユーザーまたはユーザーから委託を受けた業者が、比較的大型の機器の搬出入・移動や高所作業、及び、クレーン、火気、電源盤の使用を伴う作業、その他のリスクを伴う作業を行う場合は、あらかじめ所定の様式で作業届を行っていただく必要があります。JASRI、PhoSICまたはユーザーズオフィスにお問い合わせください。

緊急時の対応

緊急時の連絡方法

(1)負傷者等が発生したとき

負傷者、体調急変者等が発生し、救急車の出動が必要と判断されたときは、119で直接消防署へ通報すること。発生場所がNanoTerasuであることや状況を伝え、通報終了後は外線022-721-5180で中央設備監視室に救急車の出動要請をしたことを報告すること。

![]()

(2)火災等が発生したとき

火災等が発生したときは、外線022-721-5180で中央設備監視室に緊急連絡をすること(消防署へ連絡は中央設備監視室が行う)。

![]()

(3)通報の際の注意事項

通報・緊急連絡の際は、落ち着いてご自身の氏名と連絡先を伝え、NanoTerasuのどの場所で、どのような状況にあるのかを説明すること。また、指示があるまで電話を切らないこと。

※ 消防署または中央設備監視室へ通報後、可能ならBL担当者にも連絡してください。

緊急時の避難先

l NanoTerasuで災害や火災などの事故が発生した場合は、館内放送の指示等に従って、必要に応じて速やかに避難場所に避難すること。

l 避難場所では、NanoTerasuスタッフの指示に従って行動すること。

l 主な避難場所は次の通り

∙ エントランス前の駐車場

∙ 各サブエントランス前の駐車場

∙ 各非常口周辺の道路

人員掌握

l 実験責任者は、NanoTerasu利用期間中は常に共同実験者やユーザーズオフィス、BL担当者などと連絡が取れるようにすること。

※ 大規模な災害や火災などの事故が発生した際は、実験責任者の方に実験グループメンバーの安否確認結果の報告をお願いする場合があります。

火災発生時の対応

火災が発生したら所定の箇所に通報後、自身の安全を確保できる範囲で可能であれば初期消火に努めるようお願いします。

l 電気機器によって火災が発生した場合は、まず、燃えている機器への通電を停止する。

l 消火時には安易に水を使用しないで、備え付けの粉末消火器を使用する。

l 初期消火等にあたっていないユーザーは、速やかに避難場所に避難する。

地震発生時の対応

地震の発生により比較的大きな揺れを感じた場合は、以下のように行動すること。

なお、NanoTerasuは東日本大震災級の揺れにも耐える構造になっているため、地震発生時は館内に残ることを基本とする。

l あわてずに、まず身の安全を確保する。

l 転倒、落下の危険がある場所から離れ、丈夫な机の下等に隠れる。

l 地震が収まったら火の始末、消火を行い、負傷者がいる場合は救護を行う。

l 館内放送等で避難指示があった場合は指示に従い、あわてずに指定の避難場所に移動する。

l エレベーターは使用しない。

放射線事故発生時の対応

次に示す事象が発生した場合は、直ちに中央設備監視室に連絡し、指示を受けること。

① 再使用放射化物及び密封微量線源の盗取又は所在不明が生じたとき。

②

計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては1ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては、0.1ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき(運転中の立入禁止区域(加速器トンネル、ハッチ)等の誤入域を含む)。

※ 実験ハッチ内に線量計を置き忘れたままシャッターを開けて実験ハッチに放射光を導いた場合は、直ちにBL担当者または放射線受付に連絡し、指示があるまでその人は実験ハッチに入らないでください。

化学系事故発生時の対応

l 化学物質や試薬をNanoTerasuに持ち込む場合は、あらかじめ安全データシート(Safty Data Sheet;SDS)などでその特性をよく理解し、万一それらの暴露に伴う傷病が発生してもユーザー自身で応急措置が行えるように薬剤等を準備すること。

l 症状に応じて負傷者等が発生した場合に準じた通報・連絡を行うこと。

l 応急処置を行った場合も、速やかに中央設備監視室に連絡すること。

※ 非常用シャワーは実験ホールの中央制御室、サブエントランス2、装置整備室1の付近にあります。

酸欠事故発生時の対応

不活性ガスはそれ自体無害だが、室内に充満すると酸素欠乏症を引き起こす。一般に大気中の酸素濃度により、以下のような症状が現れる。

|

酸素濃度[%] |

症状等 |

|

21 |

通常の空気の状態 |

|

18 |

安全限界だが連続換気が必要 |

|

16 |

頭痛、吐き気 |

|

12 |

目まい、筋力低下 |

|

8 |

失神昏倒、7~8分以内に死亡 |

|

6 |

瞬時に昏睡、呼吸停止、死亡 |

l 酸欠者を発見したときは、

∙ 大声で人を呼ぶ。

∙ 部屋のドアを開放するなど室外との換気に努め、酸素濃度計により十分な酸素濃度が確認できるまでは部屋に立ち入らない。

∙ 救助者自身も酸欠にならないよう呼吸を止めて、傷病者を室外に引き出す。

などの措置を行い、負傷者等の発生時に準じた通報・連絡を行うこと。

l 二次災害防止のため、救助に時間を要する状況では単独行動は避けること。

l 実験ハッチ内や周辺室等で液体窒素などの液化ガスを扱う場合は、一度に大量に気化させないよう注意すること。

その他の注意事項

① 一般に、手掌面大以上の熱傷、大出血、骨折、意識の混濁・不明、呼吸又は心停止など、医師による迅速な処置を要する場合は、負傷者を救急車で医療機関に搬送する必要があります。

② 頭部を強く打撲したときは、外傷や意識障害の有無にかかわらず、医療機関での診断を受けてください。

③ 救急搬送の場合は共同で実験されている方が付き添い、負傷者の所属機関およびNanoTerasuの担当者と連絡できる体制をとってください。

AED(自動体外式除細動器)

AEDは次の場所に設置しています。心停止した人の救命活動にご利用ください。

|

|

軽傷発生・体調不良時の対応

l 怪我や体調不良については、原則、各自で最寄りの医療機関にて治療を受けてください。

※ 医薬品医療機器等法(薬機法)上、NanoTerasuでは一般用医薬品(内服薬など)を取り扱っておりません。一般用医薬品は、体質やその時の体調によって重篤なアレルギー反応や副作用が生じる恐れがあります。かかりつけ医師や薬局等に相談の上、自分に合った薬を携帯するようにしてください。

休養室の概要

※ 2025年8月より休養室の休憩スペースとしての利用は禁止とします。

l サブエントランス2に休養室が2室あります(1は女性用、2は男性用)。

l 休養室は体調不良時の休養や、ケガをした場合の応急処置などにご利用いただけます。利用の際はユーザーズオフィス(022ー785ー9898;夜間・土日祝日は警備員が対応)へご連絡下さい。

l 以上のほか、着替えなどのために短時間利用することもできます。

l ドアサインを「使用中」にしてご利用ください。利用後はドアサインを「空室」に戻してください。

l ドアサインが「使用中」の時は、関係者以外は入室しないでください。

l 室内では飲料等のみ摂取が可能、食事は禁止です。

l 室内の衛生を保ってご利用ください。

l 安全管理上、NanoTerasuスタッフが入室して状況を確認させていただく場合があります。予めご了承ください。

休養室での応急処置

実験中の軽微な怪我の発生や体調不良になった場合は、平日の勤務時間内(9:00〜17:30)であれば症状や容態により休養室で看護師が対応します。ユーザーズオフィスにご連絡ください。

なお救急箱を休養室入口付近に用意しますので、必要に応じてお使いください。

※ 看護師が不在または到着に時間がかかる場合があります。ご了解ください

l ケガの処置

∙ 消毒、止血処置

∙ 患部のクーリング

∙ トゲ(異物)の除去

∙ 医療機関の情報提供

l 体調不良時

∙ ベッドの使用

※ せきや嘔吐など感染症が疑われる場合はすぐに病院の受診をお願いします。

∙ 体温測定、血圧測定

∙ 電気あんかによる保温

∙ 医療機関の情報提供

※ 比較的重い怪我や体調不良については、各自で最寄りの医療機関にて治療を受けてください。

【補足説明】休養室と救急バッグの使用について

放射線

ビームラインを利用/見学するための手続き

NanoTerasuの実験ホールに入って実験を行うための手続きには、次の登録・申請があります。

① 放射線業務従事者登録

② 管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)登録

③ 管理区域一時立入申請

また実験グループの関係者(オブザーバー)として実験ホールに入るための手続きには、次の申請があります。

① 実験ホールへの見学立入申請

② 管理区域一時立入申請

どのような場合にどの手続きが必要かは、次のフローチャートで確認してください。手続きの詳細は以降で紹介します。なお、いずれの手続きも放射線業務従事者等申請システムから行えます。

【フローチャート】NanoTerasuビームラインを利用/見学するために必要な手続き

利用者の区分

NanoTerasuで実験を行う利用者は、放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)のいずれかに登録する必要があります。

|

区 分 |

利用者ができること |

|

放射線業務従事者 |

l 軟X線ビームラインの取扱い(試料交換、シャッターの開閉操作を含む) l 硬X線ビームラインの取扱い(試料交換、シャッターの開閉操作を含む) l 実験ハッチへの立入りとその中での作業、実験ハッチの正常閉とその解除 |

|

管理区域外BL使用者*

|

l

軟X線ビームラインの取扱い(試料交換、シャッターの開閉操作を含む) l

硬X線ビームラインの実験ハッチ外からの取扱い(シャッターの開閉操作を含む) ※ 実験ハッチに立入る場合は、管理区域一時立入の申請と放射線業務従事者による随行および監視が必要 ※

実験ハッチ内では、放射線発生装置の取扱い、管理及びこれらに付属する作業を行うことはできません。 |

* 管理区域外BL使用者とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第一条第八項で定義される、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(取扱等業務)に従事する者(以下、「取扱等業務従事者」という)に該当し、特に管理区域外でしか取扱等業務が行えない者を指すNanoTerasu独自の用語です。

※ 硬X線ビームラインを利用する場合は、実験責任者または共同実験者のうち1名以上が、放射線業務従事者であることが必要です。

※ ユーザーは放射線業務従事者であっても、光学ハッチへの立入りは原則禁止されます。

放射線業務従事者及び管理区域外BL使用者の登録・更新・解除の手続き

NanoTerasuを利用することが決まりましたら、実験の実施のためにNanoTerasuの実験ホールに立入るすべての利用者(実験責任者及び共同実験者)は、各自で放射線業務従事者等申請システムから放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)の登録または更新を行ってください。

登録

1. NanoTerasuの放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)に登録するためには、放射線業務従事者等申請システムから申請及び教育訓練の受講(e-learning)を行ってください。

2. 放射線業務従事者になるためには、原則、申請時点で6ヶ月以内に法令に基づく健康診断を受診している必要があります。管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)は、健康診断が不要です。

3. 放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)の登録には所属機関における放射線管理に係る責任者の承認が必要です。

4. 放射線業務従事者は所属機関での線量管理(被ばく管理)を受けてください。NanoTerasuにおける個人被ばく線量の測定結果は放射線業務従事者等申請システムで確認できます。

更新・変更

1. 次の年度もNanoTerasuを利用する場合は、所定の期間内に放射線業務従事者等申請システムより更新手続きを行ってください。更新手続きを行わない場合、放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)の登録が自動的に解除されます。

2. 所属や連絡先などが変更になった場合は変更手続きを行ってください。

解除

異動、退職及び契約期間の満了などの理由で複数年にわたりNanoTerasuを利用しないことが明らかな場合は、速やかに放射線業務従事者等申請システムにて放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)の登録の解除を行ってください。

なおご自身で解除しなくても、所定期間内に更新手続きを行わなければ自動的に解除されます。

線量計の受取・返却(放射線業務従事者)

線量計の受取

l 放射線業務従事者には個人被ばく線量計(ルミネスバッジ)をユーザーズオフィスで貸与します。

※ 線量計の貸与は全日(土日祝を含む)9:00〜17:30の間で対応します。それ以外の時間帯に線量計を受け取りたい場合は、あらかじめBL担当者等にご相談ください。

l できるだけ実験責任者またはその代理の方が実験グループ全員分の線量計を受け取ってください。

l 実験責任者またはその代理の方は実験中の全員の線量計の管理をしてください。

l 線量計と一緒にカードホルダーを貸与します。放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)の方は、放射線業務従事者等申請システムからダウンロードした教育訓練修了証を印刷し、カードホルダーに入れて、実験ホールでは必ず人から見えるように携行してください。線量計の着用が必要ないユーザーであっても、教育訓練修了証は必ず携行してください。

NanoTerasuで貸与する線量計の種類

線量計の交換

l 月をまたいで個人被ばく線量計(ルミネスバッジ)の貸与を受ける場合は、途中で線量計を交換する必要があります。線量計を受取る際に放射線受付の指示に従ってください。

線量計の返却

l 実験終了後、線量計及びカードホルダーはユーザーズオフィス前にある回収箱に返却してください。

線量計取扱い上の注意

l 男性は胸部、女性は腹部に着用すること。

l QRコード及び名前表示のある面が前を向くように着用すること。

l

実験中は必ず携行すること。実験ハッチ内に置き忘れないこと。

※実験ハッチ内に線量計を置き忘れたままシャッターを開けて実験ハッチに放射光を導いた場合は、直ちにBL担当者または放射線受付に連絡し、指示があるまでその人は実験ハッチに入らないでください。

l 衝撃を与えないこと。

l 線量計本体は胸ポケット等に挟み、落とさないようにすること。

l 濡らさないこと。

l NanoTerasu事業所外に持ち出さないこと。万が一持ち出してしまい、当日の17:30までに返却できない場合は放射線受付(022-785-9991)に連絡すること。

実験見学及び管理区域一時立入

放射線業務従事者でない者が放射線管理区域に入るには、一時立入申請が必要です。また、必ず放射線業務従事者に随行および監視を依頼しなければなりません。

実験見学(実験ホールへの立入りのみ)

l 実験グループの関係者がその実験の見学、立会い、下見、ディスカッション等のために、放射光実験に直接関わらないオブザーバーとして実験ホールに立ち入る場合は、引率する方(放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)であること)が放射線業務従事者等申請システムより実験ホールへの見学立入申請を行ってください。またBL担当者や実験責任者の指示・指導に従い、安全に注意してください。

l この申請では実験ハッチへ立ち入ることはできません。

l 実験グループが利用するビームライン以外のビームラインを許可なく見学することはご遠慮ください。

実験見学(実験ハッチに立入る場合)

l 前項と同じ目的でオブザーバーとして実験ハッチにも立入る場合は、引率する方(放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)であること)が放射線業務従事者等申請システムより管理区域への一時立入申請を行ってください(実験ホールへの見学立入申請は必要ありません)。

l ユーザーズオフィスで1見学グループにつき電子ポケット線量計(EPD)1個を貸与します。代表者が必ず着用してください。見学終了後にユーザーズオフィスに返却してください。

l EPDはルミネスバッジに準じた取扱いをしてください(QRコードは付いていません)。また、EPDは携帯電話やスマートフォンに近づけないでください。強い電波を受けると誤作動する場合があります。その可能性がある場合はユーザーズオフィスにお伝えください。

管理区域外BL使用者が実験補助のために実験ハッチに立ち入る場合

l 管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)は実験ハッチに立入ることができません。

l 実験グループの管理区域外BL使用者が、実験補助作業のために実験ハッチに立入るには、実験責任者またはその代理の共同実験者(いずれも放射線業務従事者であること)が、放射線業務従事者等申請システムより管理区域への一時立入申請を行ってください(原則、実験開始の3日前まで)。

※ ここでいう実験補助作業とは、試料交換及び放射線発生装置に属さない計測器や試料セル等の機器の搬入・設置・配線・調整とします。

l ユーザーズオフィスで1実験グループにつきDIS線量計1個を貸与します。実験責任者またはその代理の方が受取りに来てください。受け取れる時間帯等は、前述のルミネスバッジの場合と同じです。

l DIS線量計は実験責任者または実験ハッチに立入る共同実験者が代表して必ず着用してください。

l DISはルミネスバッジに準じた取扱いをしてください(QRコードは付いていません)。

l 実験終了後にルミネスバッジ同様、ユーザーズオフィス受付にある回収箱に返却してください。

ビームラインを利用する際の注意事項

教育訓練修了証の携行

l 放射線業務従事者等申請システムで教育訓練(e-learning)を受講し、確認テストに合格することで、放射線業務従事者または管理区域外BL使用者(取扱等業務従事者)の登録が完了します。確認テスト合格者にはサイトに作成したマイページから教育訓練修了証が印刷できるようになります。

l NanoTerasuで実験を行う実験責任者及び共同実験者は、ご自身で教育訓練修了証を印刷し、実験ホール滞在中は必ずNanoTerasuスタッフが確認できるようにしてください。ユーザーズオフィスでカードホルダーを貸与します。

実験ハッチの利用方法

実験ハッチには放射光によるユーザーの放射線被ばくを防ぐためのインターロックシステムが整備されています。しかし誤った使い方をすれば、実験の中断や加速器の緊急停止だけでなく、最悪の場合は放射線被ばく事故を引き起こします。従事者登録・更新時の教育訓練の内容やBL担当者の指示をよく理解して実験を行ってください。

実験ハッチに放射光を導入するには、退出シーケンスを行い、実験ハッチを正常閉の状態にする必要があります。

l 退出シーケンスでは、必ずハッチの中に自分以外の人が残っていないことを確認すること

l 退出シーケンス開始者(放射線業務従事者に限る)が最後にハッチから出ること。

l 正常閉状態の実験ハッチの自動扉は、シャッターが閉まっていることを確認してから、規定の手順で開けること。

l 手動扉やケーブルダクトを開けるときはBL担当者に相談すること。ハッチ正常閉の状態で手動扉やケーブルダクトを開けないこと。

l ハッチの内にあるビームストッパー等の固定された遮蔽体は動かさないこと。ハッチ切替えに伴う可動式ビームストッパー等を動かす際はBL担当者に相談すること(原則、ユーザーが動かすことは禁止)。

化学物質

化学物質・試薬の取扱い

l 化学物質や試薬については、ユーザーの自律的な管理の下で取扱い、危険性・有害性やリスクアセスメントに関する情報を実験グループ内で共有するとともに、その情報をNanoTerasu側にもご提供ください。

l 化学物質を取扱う場合は、安全データシート(Safety Date Sheet;SDS) などをあらかじめ入手して、性質や危険・有害性等を理解してから正しく取り扱うこと。高圧ガス容器で持ち込む場合も同様です。

l 原則、揮発性試薬を使用する際は、予め必要な防護(手袋、防護服、ゴーグル等の着用)を行ってからドラフトを起動させたうえで、ドラフト内で試薬瓶を開封すること。

化学物質・試薬の持込み

基本ルール

l 毒物・劇物および有機溶剤等を持ち込む場合は事前にBL担当者に相談してください。

※ 「毒物」とは毒物及び劇物取締法(昭和25年法律303号)(以下「毒劇法」という。)第2条に規定し、かつ同法別表第一に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

※ 「劇物」とは毒劇法第2条に規定し、かつ同法別表第二に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

※ 「有機溶剤」とは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。

※

「有機溶剤等」とは、有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物)で、有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものをいう。

l 業者に委託して化学物質・試薬をNanoTerasuに輸送する場合は、業者に場所と時間を指定し、ユーザーが直接受け取るようにしてください。

l 持ち込んだ化学物質・試薬の危険性についてBL担当者に説明してください。

l 持ち込んだ化学物質・試薬は実験責任者が責任をもって取扱い、管理してください。

l 持ち込んだ化学物質・試薬は実験終了後に必ず持ち帰ってください。

l 防護服、保護具、使用済みの化学物質や廃液を持ち帰るための容器等はユーザー自身が準備してください。

持ち込みの事前手続き

l 化学物質や試薬をNanoTerasuに持ち込む場合は、危険性や有害性の有無を国のGHS分類により調査・確認してください(実験試料のほか試料を固定する物質等(例:In箔)も対象となる)。

l NanoTerasuにすでに準備されている物質であっても実験で使用する化学物質は上記に準じて調査・確認してください。

l 実験で使⽤する化学物質についてはリスクアセスメントを実施し、その結果を事前にNanoTerasuに提供してください。

※ リスクアセスメントの提出先・提出方法

【共⽤ユーザー】実験責任者は User Information マイページから試料および薬品等持 込申請書は提出する際に、別途電⼦メールにてユーザーズオフィス宛にお送りくださ い。

【コアリションユーザー】コアリション利⽤者専⽤ページを参照してください。

l リスクアセスメントの結果を踏まえて、化学物質に作業者が曝露される程度を最小限とする措置を講じてください(リスクアセスメントについては後述を参照)。

※ 提出された申請書の記載内容について安全上の疑義が生じた場合には、NanoTerasuの担当部局よりご連絡しますので、必要な情報の提供にご協力をお願いします。

化学物質・試薬の保管

l NanoTerasuに持ち込んだ化学物質・試薬はBL担当者が指示する鍵付き薬品保管庫の定められた場所に保管してください。

l 薬品庫の鍵は実験期間中のユーザーに貸与します。実験終了後は鍵をBL担当者またはユーザーズオフィスに返却してください。

l NanoTerasuに持ち込んだ化学物質・試薬は、実験責任者が保管と取扱いの管理を行ってください。

※ 化学物質の危険有害性の調査等は下記のサイトを参考にしてください。

※ 化学物質の保管をする場合は、GHS絵表示およびSDSを考慮し、安全な保管をお願いします。絵表示が示す詳細な危険有害性は、JIS規格(JIS Z7252及びJIS Z7253)をご覧ください。

化学試料準備室

l ドラフトチャンバー(化学試料準備室2)は予約制です。利用開始の1か月前以降に予約してください。他のユーザーと利用時間が重なった場合は調整を行います。

予約の際は、

① ドラフトチャンバーの種類(酸・アルカリ⽤、有機⽤)

② ドラフトチャンバーの利⽤開始⽇時・利⽤終了⽇時

③ ドラフトチャンバー内で使⽤するすべての化学物質の名称

④ 利⽤するビームライン

をお知らせください。

【共⽤ユーザー】JASRI 宛に電⼦メールで予約してください。

【コアリションユーザー】PhoSIC のコンシェルジュに連絡してください。

l 化学試料準備室内の機器の取扱い方について、使用前にBL担当者から説明を受けてください。

l ドラフトや実験台を使用する時は、「利用BL」、「実験責任者氏名」、「利用期間」等を標示してください。なお利用期間は化学試料準備室で実際に作業を行う必要最低限の時間とします。

l 試料や試薬等の紛失、他のユーザーとの取り違え等が起こらないよう、管理や整理整頓しながら使用してください。

l

当日であっても室内の予約表に予約が記入されていなければ使用できます。使用する前にご自身で予約表に「利用BL」、「実験責任者氏名」、「利用期間」等を記入してください。

【コアリションユーザー】当日の利用についてはBL担当者にご相談ください。

l 使用後はユーザーが片付けを行ってください。

l 何らかの理由でドラフトや実験台を比較的長期間、独占的に使用する必要がある場合は、ビームタイムが確定する前のできるだけ早い段階でBL担当者またはユーザーズオフィスにご相談ください(必ずしもご希望に添えないこともあります)。

廃液

l 原則として実験廃液及び洗浄液は、試薬を持ち込んだユーザーが持ち帰ってください。

l 廃液の入った容器に対しては他の化学物質と同じように法令やNanoTerasuの規則に準じた取り扱いをしてください。

l 化学準備室の流し台やドラフトドレインに流してもよいのは4次以降の洗浄液のみです。実験廃液およびその1〜3次洗浄液を流すことは禁止です。緊急のため、もしくは誤って流した場合は速やかに中央設備監視室及びBL担当者に連絡してください。

リスクアセスメント

l リスクアセスメントが必要な場合は課題申請ごとに行ってください。

l リスクアセスメントは各実験責任者の所属機関で行ってください。

l リスクアセスメントが所属機関で行われていない場合は、厚労省HPで紹介されているCREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)などの信頼性のあるツールを利用してください。詳細はユーザーズオフィスにご相談ください。

【共用ユーザー】実験責任者は実験開始前の試料および薬品等持込申請書提出の際に、別途評価シート、実施レポート(CREATE-SIMPLEであればExcelファイルそのまま)をユーザーズオフィス宛電子メールに添付にてご提出ください。その際メールタイトルは次のように記述してください。

(例) 【2025A0000】リスクアセスメント資料送付 (【】内は課題番号)

高圧ガスと液化ガス

高圧ガス

高圧ガス容器全般について

l NanoTerasuで用意している高圧ガス容器について、ユーザーが無断で取り扱うことは禁止します。必要な場合はBL担当者にご相談ください。

l 使用後の高圧ガス容器の一次バルブは「閉」にしてください。

l ガスボンベの連続使用時・無人使用時はボンベスタンドに固定して使用すること。搬送用台車等に載せたままで使用及び保管をしないでください。

l 使用中以外または移動中のガスボンベには必ずキャップを取り付けてください。

高圧ガスの持込み申請

NanoTerasuに高圧ガスを持ち込む場合は、事前に申請書を提出してください。

∙ 【共用ユーザー】持ち込む1週間前までに下記の様式に記入の上、JASRI Users Office(NanoTerasu)に提出してください。

NanoTerasu高圧ガス容器持込申請書(共用ユーザー用)

∙ 【コアリションユーザー】持ち込む1週間前までに下記の様式に記入の上、コンシェルジュに電子メールで提出してください。

NanoTerasu高圧ガス容器持込申請書(コアリションユーザー用)

高圧ガス持込みに係る注意事項

l 現在NanoTerasuには第一種ガスのみ持込み可能です。

l 第二種ガスの持込みは原則禁止です。第二種ガスを利用する実験計画がある場合は、NanoTerasu User Informationのお問い合わせページよりご相談ください。

l ユーザーが持ち込む⾼圧ガス容器を NanoTerasu で業者から受け取る場合は、あらかじめ受け取り⽇時をユーザーズオフィスにご連絡ください。必要に応じて BL 担当者が搬⼊に⽴ち会います。

l ユーザーが持込んだ高圧ガスボンベを使用するのに必要なレギュレーター、チューブ、配管等はユーザー自身でご用意ください。

l 実験終了後は持込んだ高圧ガス容器を速やかに持ち帰るか、業者に返却してください。

l ユーザーが持ち込んだ高圧ガス容器は実験責任者が責任をもって取扱い・管理してください。また高圧ガスの使用目的や使用方法について実験開始前にBL担当者に説明してください。

l 高圧ガスについてもリスクアセスメントを実施してください。

高圧ガスボンベの利用ルール

l 実験責任者は持ち込んだガスボンベのバルブに開閉札を付け、バルブの状態を適切に表示すること。開閉札は原則として実験責任者が用意すること。

l 実験責任者は持ち込んだガスボンベに充空ステッカーを貼り、残ガス容器には「空」の表示をして、充てん容器と残ガス容器とを区別して保管すること。

l 実験責任者はユーザーズオフィスで配布するネームタグに必要事項を記入し、持ち込んだガスボンベに取り付けること。ネームタグは実験終了後にユーザーズオフィスに返却すること。

l 持ち込んだガスボンベの保管場所についてはBL担当者にご相談ください。

液化ガス(液体窒素、液体ヘリウム)

液化ガスの利用ルール

l NanoTerasuで液化ガスの汲み出しを行うユーザーに対して、BL担当者からインストラクションを行います。

l NanoTerasuで液体窒素を汲み出す場合は、事前にBL担当者に連絡してください。汲み出す際にBL担当者が立合います。

l 液体ヘリウムを使う場合は事前の申し込みが必要です(NanoTerasuで使用する液体ヘリウムは、東北大学低温センターを通じて入手する必要があるため)。

∙ 【共用ユーザー】使用開始日の1か月前までにJASRI Users Office(NanoTerasu)に申し込んでください。原則、この申し込み量に基づいて、後日使用料を請求します。

∙ 【コアリションユーザー】コアリション利用者専用ページを参照またはコンシェルジュに確認してください。

l NanoTerasuで汲み出した液化ガスの量は記録し、報告していただきます。

∙ 【共用ユーザー】液体窒素及び液体ヘリウムの汲み出した量(利用期間中の合計値)をビームライン利用チェックシートに記入し、退所時にユーザーズオフィスに提出してください。液体ヘリウムについてはビームライン終了届にも記載してください。また汲み出し場所に台帳がある場合は、汲み出しの都度記入してください。

∙ 【コアリションユーザー】コアリション利用者専用ページを参照またはBL担当者に確認してください。

液化ガス容器の使用ルール

共通事項

l 使用する液化ガスは実験責任者が責任をもって取扱い、管理してください。

l セルファーやベッセルなどの大型液化ガス容器は使用しないときは鎖、ワイヤー等で指定の置き場所に固定してください。移動する場合はBL担当者に相談すること。

l 大型液化ガス容器を取り扱う際は標識等に記された指示に従うこと。取扱いが不慣れな場合はBL担当者に相談してください。

l 液化ガスを取り扱うときは低温手袋などの保護具を必ず使用してください。

液体窒素容器の使用ルール

l ユーザーは液体窒素汲み出しシステムからセルファーへの充填は行わないでください。

l ユーザーはセルファーからシーベルやデュワー等の開放型容器への供給作業を行うことができます。シーベルやデュワー等の小型容器は原則としてユーザー自身でご用意ください。

液体ヘリウム容器(ベッセル)の使用ルール

l NanoTerasuでは東北大学低温センターより液体ヘリウムの供給を受けています。NanoTerasuで低温センター指定のベッセルを用意するので、ユーザーは原則これを使用してください。

l 液体ヘリウムの使用時および係留時は、施設のヘリウム回収配管に接続してください。

l 持ち込み装置で液体ヘリウムを使用する場合は、施設回収配管までの部材もユーザーの負担で設置してください。

l 回収ガスの純度を保つように努めてください。

電気作業

漏電、地絡・短絡の防止

① 実験装置を持ち込む場合には、持ち込み電気機器に漏電、短絡等の異常がないことを十分確認してください。

② 漏電検出器が発報したときは直ちにその原因を確認し、原因を除去した後に接続し直してください。また、必ず中央設備監視室に連絡してください。

③ 電気配線等の作業は、上流側のブレーカーを落としたことを必ず確認してから始めてください。

④ 身体に少しでも漏電などによる電気を感じたらその原因を調べ、原因となるものを取り除いてください。

⑤ ベーキングによる地絡事故を防止するために、リボンヒータ及び配線は事前に絶縁抵抗計でチェックしてください。また、通電後もクランプメータでチェックしてください。

電動機械器具等の取扱い

① 漏電しゃ断装置のある電源に接続し、容量が適正であることを確認してから使用してください。

② 接地を必ず確認してください。(二重絶縁の場合は除く)

③ 水気や引火の危険のある場所では使用しないでください(屋外仕様のもの及び安全に養生している場合についてはこの限りでない)。

コードリールの取扱い

① 定格電流を確認し、定格電流値を超えないように使用してください。

② 漏電しゃ断器が付置されていない場合は、漏電しゃ断装置のある電源に設置接続してから使用してください。

③ 発熱による火災の危険性があるため、コードリールは全て引き伸ばした状態で使用してください。

④ コードリールのコンセント口数以上の負荷を接続しないでください。

⑤ 水気や引火の危険性のある場所では使用しないでください(屋外仕様のもの及び安全に養生している場合についてはこの限りではない)。

⑥ コードリールは屋内・屋外用の区分に応じて使用し、屋外又は水気の多い場所では、漏電しゃ断器付コードリールを使用してください。

その他の注意事項

① 分電盤扉を開けて行う電線の接続や取りはずし作業は、BL担当者に相談の上で行ってください(低圧電気取扱特別教育を修了した者でなければ行えません)。

② ぬれた手で直接、電気器具や配線などに触れないでください。

③ 分電盤のスイッチの開閉は、一方の手で行い他方の手は他の物(特に金属)に触れないでください。

④ キャブタイヤケーブル等の移動電線は通路に這わせないでください。やむを得ず這わせる場合には、台車等による損傷・つまずき転倒を防止するための養生をしてください。

⑤ 作業終了後は、電気機械器具のスイッチを必ず切り、コンセントから差し込みプラグを抜いてください。

レーザー(クラス2Mまで)

l レーザー機器の取扱い及び管理については、NanoTerasuで定める規則のほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、厚生労働省労働基準局長通達「レーザー光線による障害の防止対策について」(昭和61年1月27日基発第39号)に従ってください。

l レーザー機器のクラス及び使用方法によっては目への障害対策やレーザー管理区域の設定が必要となるので、あらかじめBL担当者と相談してください。

l 一般的な注意事項として以下に配慮してください。詳細はレーザー機器のクラスに応じて検討してください。

① レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置する。

② レーザー光路の末端には、作業者以外も含めて不用意に人の眼に入らない措置を行う。

③ レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力により行う。

④ 必要に応じてレーザー機器等の見やすい箇所に、レーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注意すべき事項を掲示する。

⑤ 必要に応じて有効なレーザー用保護眼鏡を着用する。保護眼鏡は原則としてレーザー機器を持ち込むユーザーが用意する。

高所作業

l はしごや脚立を使った高所作業が必要な場合は、BL担当者にご相談ください。

重量物運搬作業

l 重量物の移動などをするときは、必ずヘルメットと安全靴を着用してください。

l クレーンを使用する場合は、BL担当者にご相談ください。ユーザー自身がクレーン操作や玉掛け作業を行う場合は、資格の有無を確認します。NanoTerasuの規則等を参考の上、安全に十分気を付けて作業してください。

廃棄物

持ち帰りの原則

l 原則として、NanoTerasuでの実験のためにユーザーが持ち込んだものは全てユーザー自身が持ち帰ってください。

※ 許可なくNanoTerasuに残したまま、または廃棄した場合はペナルティを課す可能性があります。

生活ごみ

l NanoTerasuに滞在中に日常生活に準じて発生するゴミは、各自で分別して所定の分別回収ボックスに捨ててください。

l 分別回収ボックスには実験系廃棄物を捨てないでください。

分別回収ボックスの設置場所

|

ライナック棟2F:給湯室 |

|

ライナック棟1F:給湯室 |

|

蓄積リング棟1F:サブエントランス1 |

|

蓄積リング棟1F:サブエントランス2 |

|

蓄積リング棟1F:内周エリアトイレ脇 |

分別回収ボックスの種類

|

回収ボックスの表示 |

主な回収対象と注意事項 |

|

|

ペットボトル/あきカン |

伊藤園の自動販売機で購入した商品専用 |

|

|

カン・ビン・ペットボトル |

伊藤園の自動販売機で購入した商品以外のカン、ビン、ペットボトル

|

|

|

もえるゴミ |

カン、ビン、ペットボトル以外のもの |

|

実験廃液

l 廃液の章を参照。

実験系廃棄物

l 実験中に使用済みとなったビームライン備付けの部品・部材等の廃棄については、BL担当者の指示に従ってください。

事故防止のための情報提供のお願い

リスクアセスメント

法令によりNanoTerasuに化学物質を持ち込む前に、リスクアセスメントの実施が必須です。

これ以外に課題の実施内容によっては、安全性を評価するためにリスクアセスメントの実施をお願いする場合がありますので、ご協力ください。

ヒヤリハット

NanoTerasuでは様々な大学や研究機関、企業等から多くのユーザーが来所し、様々な分野の実験が行われます。

NanoTerasuでは、共同利用施設という普段とは異なる環境で実験される皆さんのケガや事故を防止し、安全が確保できるよう日々環境の改善に取り組みたいと考えています。そのためには、実際にNanoTerasuを利用された皆さんと情報共有を行い、お互いに気づかなかった点を認識し、ケガや事故の防止に役立てることが重要です。

NanoTerasuではエントランスホールのユーザーズオフィス前にヒヤリハット収集ポストを設置しています。ユーザーの皆さんが経験や目撃したヒヤリハット情報を気軽にご提供ください。またメールでも受付けております。

※ 周知の際には、報告者が特定できる内容は削除させていただきます。

※ 個人情報については、このヒヤリハット提案活動以外には使用致しません。

※ ヒヤリハット提案用紙は下記リンク先からダウンロードできます。

※ メールでのヒヤリハット提案送付先:

NanoTerasu総括事務局安全施設グループ ml-anzensisetu@qst.go.jp

(メールの件名は「ヒヤリハット提案」としてください。)

ネットワークとデータの取扱い

ネットワークの利用

はじめに

以下の説明では、利用者がNanoTerasuに来所時に持ち込まれたPCをNanoTerasu内の情報ネットワークに接続する場合を想定しています。持込PCからビームライン光学系等を制御する場合のネットワーク接続のガイドラインは別途定めますので御留意ください。その他、記載のない事項については、別途ビームライン担当者にお問合せください。

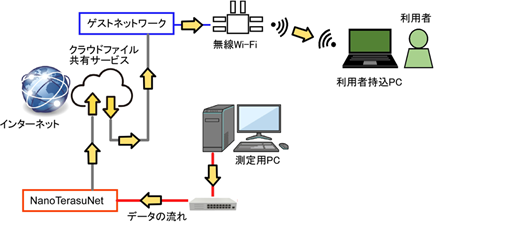

NanoTerasu内で利用可能なネットワーク

l eduroam:WiFi接続、所属機関での手続き済みの方のみ

l ダウンロード専用利用者用ネットワーク:有線接続

l ゲストネットワーク(NanoTerasuユーザーネットワーク):WiFi接続

接続

l eduroamの場合、直ちにご利用いただけます。

l eduroam以外については、NanoTerasuネットワーク申請システムから一営業日以上前の事前申請もしくは来所時にユーザーズオフィスにて手続きをお願いします。

l ダウンロード専用利用者用ネットワークへの接続は、必ずビームライン担当者立ち合いの下で実施してください。

有効期間

l 登録は利用契約期間有効です。なお、毎年度初回持込前に継続手続きをお願いします。

責務、免責等

l ネットワーク接続のトラブルについて、ビームライン所有者は責任を負いかねますので予め御了承ください。

l 持込PCにより情報セキュリティインシデントが発生した場合、共通利用約款に基づきインシデント対応等ご対応いただくことがあります。

l 情報セキュリティ対策のためネットワーク接続のログを取得し、一定期間保持します。

オンサイト測定データ

はじめに

以下の説明では、利用者がNanoTerasuに来所して実験を実施するオンサイト測定の場合を想定しています。

測定データ等の取り扱い

l 利用実験で取得した測定データのうち、測定試料の特性に由来する情報を含む測定データファイルの所有権については、データが測定用PCの内蔵記憶装置または測定用PCに接続された外部記憶装置に記録された時点以降、利用者に帰属します。

l ビームタイム期間内における測定データファイルに関する一切の操作は、全て利用者の責任で実施するものとします。「操作」とは、ファイルの複製、移動、削除、名称変更、編集を含むものとします。

l 利用者に権利が帰属するデータファイルの管理は、ビームタイム終了後の情報漏洩防止のためのデータファイル削除も含め、利用者の責任で行ってください。

l ビームタイム中に取得したデータのうち、測定試料の特性に直接的に依存しないデータのみで構成されるデータファイルの所有権は、ビームライン所有者に帰属するものとします。「測定試料の特性に直接的に依存しないデータ」とは、ビームライン機器の状態に関するログデータ、操作履歴、および、ビームラインに設置されたPCからのインターネットアクセス履歴等をさします。

l 利用者の持込機器により直接生成されたデータファイルの所有権は当該利用者に帰属するものとします。

l 加速器やビームライン機器等のトラブルに関する記録は、ビームラインの共有情報としてビームラインに備えるログブックに記載して下さい。その際、利用者が専有する秘密情報を記載しないで下さい。

測定データの持ち帰り

NanoTerasuでは、以下のデータ持ち帰り方法を想定しています。なお、ビームラインおよび測定手法により指定の方法がある場合もありますので、詳細はビームライン担当者にご確認ください。

l 利用者持込PCをNanoTerasu内のゲストネットワークまたは利用者用ダウンロード専用ネットワークに接続する際は、事前申請もしくは来所時にユーザーズオフィスにて手続きをお願いします。

1. ネットワークを経由して測定データファイルをインターネット上のクラウドファイル共有サービスにアップロードする場合は、利用者の責任において適切なセキュリティ対策を施しデータファイルを送信してください。

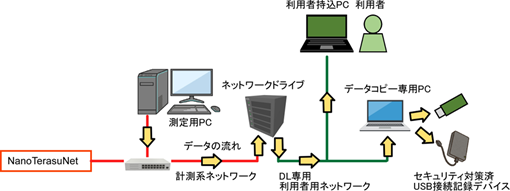

2. 測定用PCから専用のネットワークドライブ内の記憶装置にコピーした上で、持ち込みPCを利用者用ダウンロード専用ネットワークに接続するか、ビームラインに設置したデータコピー専用PCにセキュリティ対策済のUSBメモリ等の外部記憶装置を接続して測定データファイルを取得してください。

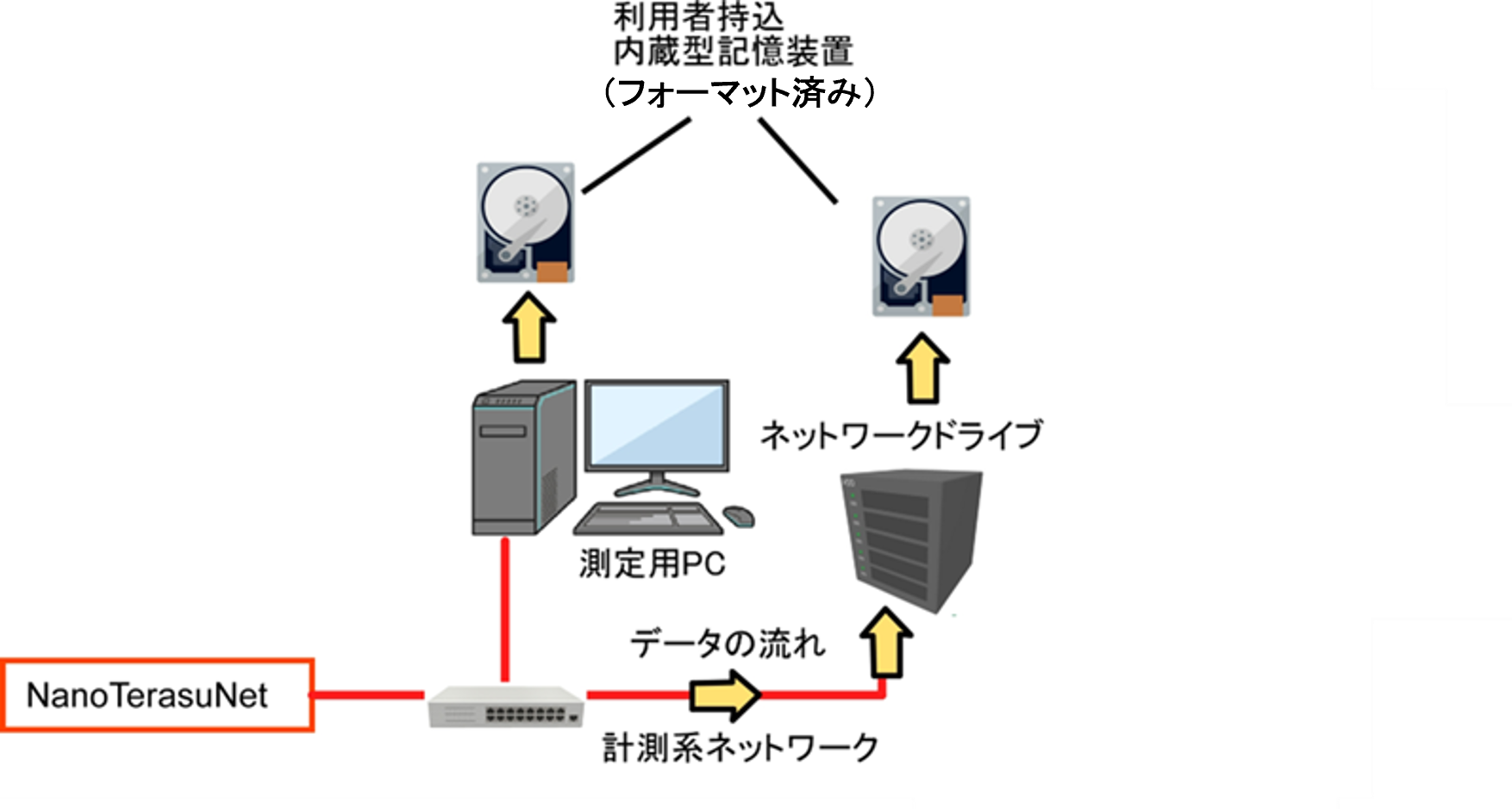

3. ビームライン担当者が指定する場合に限り、SATAポート接続の内蔵型記憶装置をビームラインに設置した PCまたはネットワークドライブの指定のSATAポートに接続して使用します。なお、使用可能な内蔵型記憶装置はフォーマット済みのものに限ります。なお、内蔵型記憶装置として、ハードディスクドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を予定しています。

禁止事項

l 測定用PCをはじめNanoTerasu内に存在する全ての情報端末について、利用者に所有権のないデータファイルまたはソフトウェアを所有者の許可なく取得することを禁止します。

l ビームライン担当者が許可した特定のPCが具備する特定のデバイス接続端子または通信端子以外に、利用者が持ち込む記憶装置を接続することを禁止します。

l フォーマット済みの記憶装置を除き、最新パターンファイルを用いたコンピューターウイルスチェックにより情報セキュリティ上の脅威が存在しないことが確認されていない記録装置を使用することを禁止します。なお、使用する記録装置については、利用者の判断に基づき、セキュリティ面で信頼性の高いメーカーの製品を御準備ください。

責務、免責等

l 測定用PC、または、その他の機器トラブルで測定データを喪失した場合においても、ビームライン所有者は責任を負いかねますので予め御了承ください。

l 利用者が所有する電子機器または記憶装置を介して情報セキュリティインシデントが発生した場合は共通利用約款に基づき、インシデント対応等ご対応いただくことがあります。

l NanoTerasuではビームラインに設置するPCのコンピューターウイルスチェックを定期的に実施し、その記録を一定期間保管します。ウイルスチェックの方法、頻度、および、記録の保管期間については、別途定めるものとします。

l 利用者が権利を有する測定データファイルにあっても、ビームタイム終了後に他の利用者等が閲覧可能な状態である場合は、情報漏洩防止を理由にビームライン担当者が削除または移動する場合があります。予め御了承ください。

ユーザー向けのその他の案内

宅配便

l NanoTerasuに発送した荷物は、原則として発送したユーザー本人が配送員から直接受け取ること。NanoTerasuから返送する場合もユーザー自身で手配すること。

※ 配送員は入館システムに登録されていません。エントランスで受け取るようにしてください。

l ユーザー本人が直接受け取れない場合は、ユーザーズオフィス(気付)宛に発送可とする。発送伝票に連絡が取れる受取人の携帯電話番号、課題番号等を記載すること。

l 返送用荷物はユーザーズオフィスからの発送も可能。ただし同所での集荷についてユーザー自身で宅配業者に連絡すること。

※ ユーザーズオフィスは宅配に伴う一切の責任を負いません。また、宅配に係る全ての費用はユーザー負担となります。

※ ユーザーズオフィスへの荷物の搬出入は平日9:00~17:30に限ります。

※ 郵便や宅配便で送れないもの、航空機輸送が禁止されているものはユーザーズオフィスでお預かりすることはできません。

NanoTerasuへのアクセス

こちらをご覧ください。

l NanoTerasuに来所する際は、できるだけ公共交通機関及び連絡バスをご利用ください。

l ⻘葉⼭連絡バス(ナノテラス便)の中での忘れ物に関しては、下記まで直接お問い合わせください。

東北大学教育・学生支援部学生支援課支援企画係(電話:022-795-7818)

l NanoTerasuでは駐車場以外の場所に駐車しないでください。

l ライナック棟西側は東北大学の専用駐車場です。NanoTerasuユーザーは利用できませんのでご注意ください。

飲食・食事

l NanoTerasuにおいてユーザーの飲食等が可能な場所は以下の通りです。これら以外の場所でユーザーが許可なく飲食等をすることは禁止します。

|

飲食ともに可能な部屋又は区域 |

サブエントランス1 サブエントランス2(休養室1,2を除く) |

|

飲料、菓子等のみ摂取が可能な部屋又は区域 |

エントランスホール 会議室1~4 休養室1、2 設置済みビームライン区域(関係するユーザーのみ): BL02U、06U、07U、 08U、08W、 09U、09W、 10U、13U、14U |

※ サブエントランスに備え付けの電気ポット、電子レンジ等は、使用上の注意を守ってご利用ください。

※ 飲食等を行う場合は、ごみ、汚れ、においなどで周囲や次の利用者に迷惑や不快感を与えないように、マナーを守ってご利用ください。

※ エントランスホール、休養室及びビームライン区域における飲料摂取は、ペットボトルなどの蓋付き容器からのみ可とします。

※ 飲食等で発生する一般ごみ(カン、ビン、ペットボトル、もえるゴミ)は「生活ごみ」の項及び施設内に掲示した方法に従って廃棄してください。

※ スタッフ又は特定の関係者に対しては、上記以外の場所での飲食等を認めている場合があります。該当しないユーザーは飲食等をしないようにご注意ください。

NanoTerasu周辺のレストランほか

l 青葉山、川内、大町西公園、八木山動物公園各駅周辺のレストラン情報を掲載します。

デリバリー

l デリバリー各社の配達エリア、配達時間帯の情報を掲載します。

※ デリバリーを利用する場合は、ユーザー自身で注文してください。

※ デリバリー配達員は入館システムに登録されていません。ユーザー自身がエントランスで受け取るようにしてください。

自動販売機

l 飲料⽤⾃動販売機を 1 階及び2階の給湯室(キャッシュレス決済利⽤可)とサブエン トランス2(現⾦⽀払のみ)に設置しています。

l サブエントランス2にオフィスコンビニ(ボスマート)を設置しています。カップ⾷品、 パン類、スナック菓⼦などを販売しています。⽀払いは⾃動販売機でできます(現⾦⽀払 のみ)。

連絡・問い合わせ先

|

問い合わせ先 |

電話番号 |

電子メール |

|

中央設備監視室 |

022-721-5180 |

− |

|

放射線受付 |

022-785-9991 |

− |

|

ユーザーズオフィス |

022-785-9898 |

usersoffice@nanoterasu.jp |